● そもそも「白露」って…

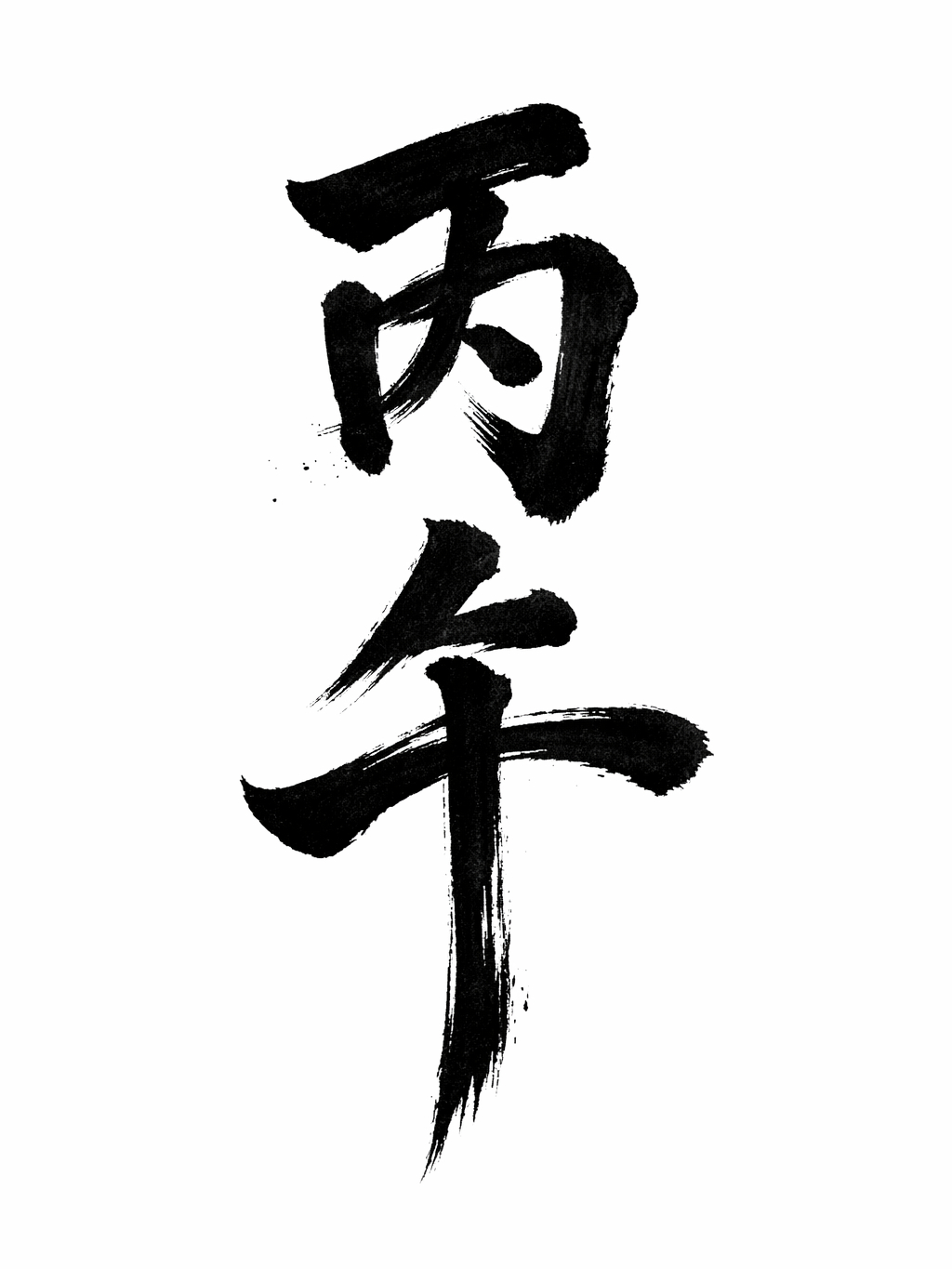

本日は二十四節気の「白露」(の期間の始まりの日)です。

本ブログではお馴染みの太玄斎著「こよみ便覧」には「陰気やうやく重なりて…」云々とある様に、本来大分秋めいて来る時期に当たる筈なのですが、何しろ今年の夏は「最も暑い」夏(これ、ここ数年来毎年聞いて居る様な気がするんですが…)であった事もあってか、まだまだとても「秋めいて」来た等とは言い難いですねぇ…

…とは言え、近頃日も短くなり朝は大分過ごし易くなって来た様にも思えるのです。直射日光の差し込む筆者の寝室では、盛夏の休日の朝、あまりの暑さで目が覚めて仕舞う(本当に生命の危機を感じる位には熱くなるのですよ…)のですが、ここ最近は扇風機でも十分過ごせるくらいにはなって来て居ます。改めて考えてみれば、後半月程で昼夜が同じ長さになる「秋分」がやって来るんですからね。

ただ、太陽高度が最も高くなる「夏至」付近が最も暑い時期とはならない様に、これから本格的に涼しくなるまでにはまだ時間が掛かりそうです(9月一ぱいは暑い予報だとか…)あまり無理はせず健康に気を付けつつ、なんとか乗り切りたいですね!

●久しぶりで「ライダー」新シリーズをリアタイ出来たので感想など…

いきなり話は飛びますが、かなり久々に「仮面ライダー」の新番開始日にリアタイしました。

実は「ゼッツ」なる名前の意味する所は未だ筆者は良く理解していないのですが、その姿は、黒のスーツに緑の仮面・プロテクター(?)、赤い複眼に腕・胴・脚には日本の線(ここの色はちょっと違って居ますが)と、明らかに「1号」ライダー(再登場時)を彷彿とさせますね。

平成以降のライダーはメタルヒーローと融合したとも謂われる様に、時代が下る毎にどんどんゴテゴテと装飾過剰になって行った嫌いがありますが、本作のライダーはここが原点回帰的要素なのか、至ってシンプルなフォルムをしている様に感じます。先に「緑の…プロテクター」と書きましたが、色々調べてみると、この部分がフォームチェンジするみたいですね。ライダーの命の「ベルト」は…昨今のウエストバッグを肩に掛けて使う、アレから?

肝心の物語の方はまだ始まったばかり、今後登場するバイク(何しろ「ライダー」ですから…!)を始めとしたアイテムも併せて楽しみにしてます!

いくら何でも話が「飛びすぎ」だったでしょうか?筆者的には「一体何がやりたいのか解らない」取り留めの無さこそが本ブログの持ち味(!?)だと思って居りますので…(てかブログってそういう物では…?)ここ最近(というか数年来)ホビーの話題から遠ざかって居たのでこちらもまた「原点回帰」…?

P.R.