一年で最も「日が長い」日、なワケですが…

本日(6/21)は二十四節気の一つ、一年で最も昼が長くなる「夏至」ですね。例年、この時期は「梅雨」の只中なので、あまりそんな感じがしないのですが、今年は御覧の通りの状況で、(本日に限っては雨こそ降っていないものの、全国的にもあまり好天とも言い難い様ですが…)兎に角、かなり遅い時間迄明るくて、ちょっと時間感覚がおかしくなって仕舞いそうになりますね。

さて、それはそれで、今回久々に(手動による)更新を思い立ったのは、以前、夏至の日(あるいは冬至だったかも知れないのですが…)或る気象関係の配信番組を見ていた時、各地の日の入り(冬至であれば「日の出」だったのでしょうか?)時刻が並んだ画面が映し出されると、「札幌より東京の方が(日没時間が)早いんだ」というコメントが流れたのを思い出したからです

改めて考えてみると、札幌(東経141°21’)より西に位置する東京(同139°41’)の方が日没時間が早いというのは何だか不思議な感じがしますね。結論から言えば、これは地軸の傾きにより起こる現象なワケですが、それだけじゃ中々解り辛いかと思いますので、以下の図を描いてみました。

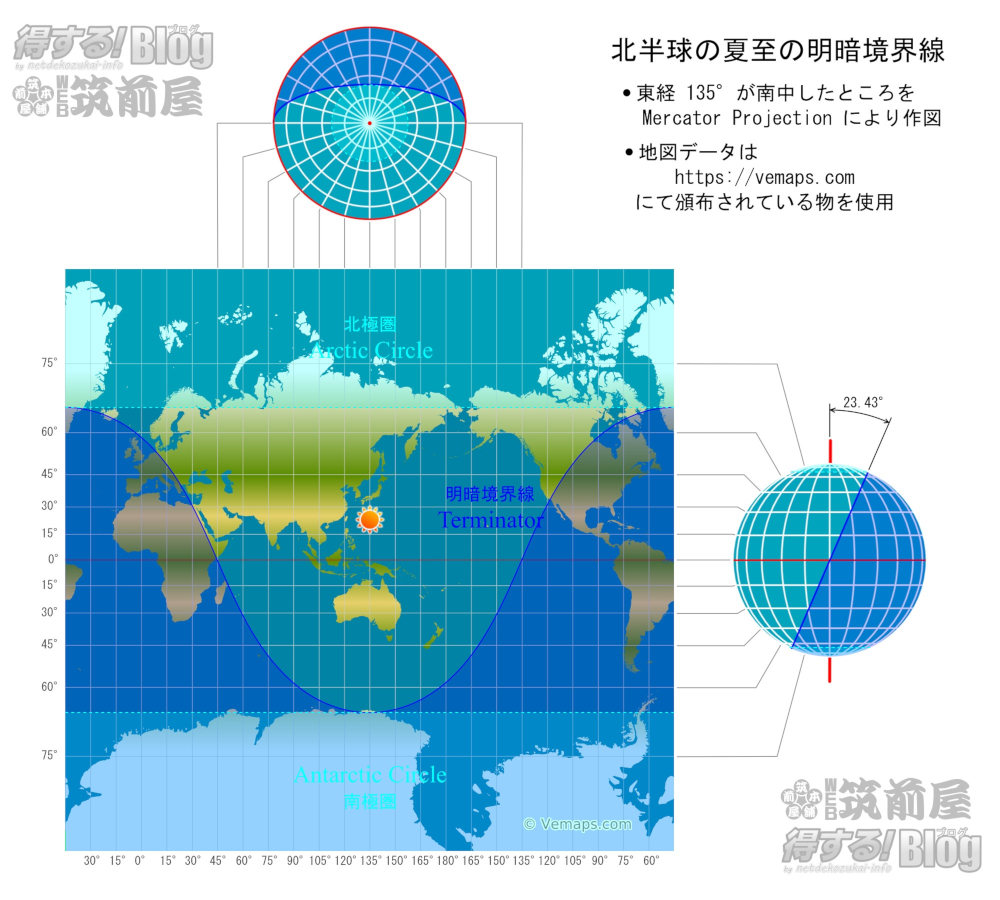

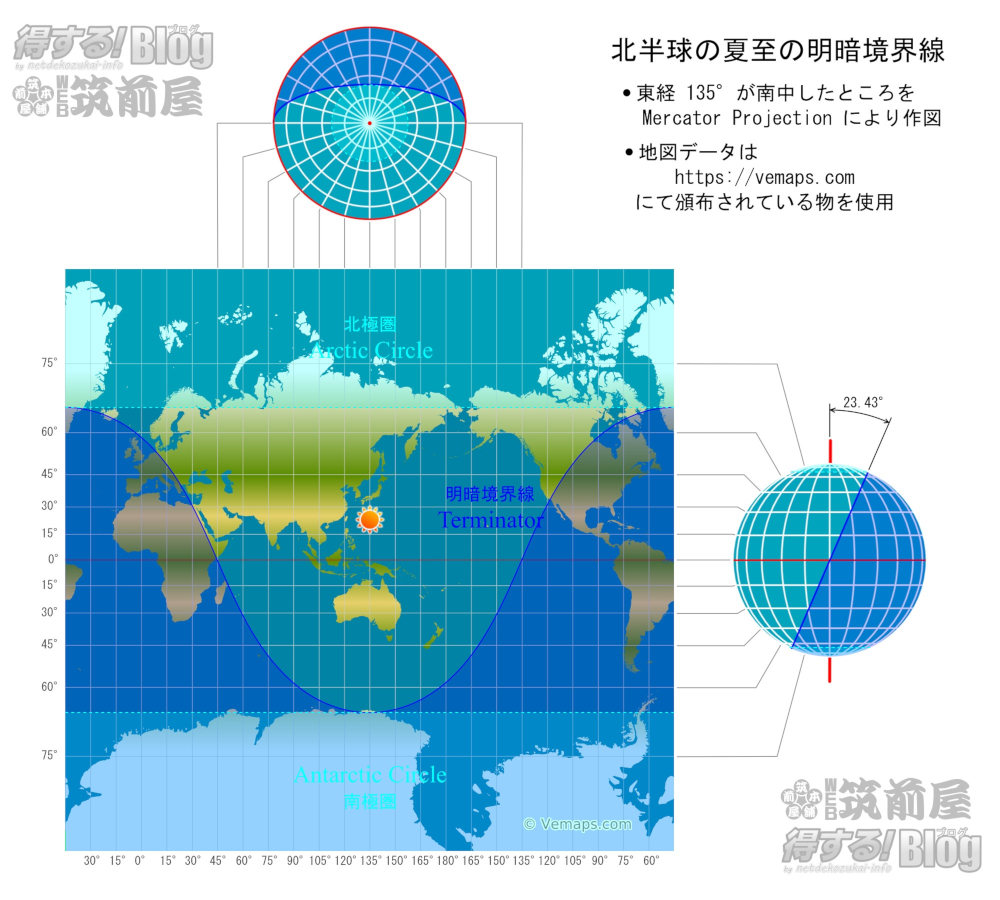

fig. 01 夏至の明暗境界線

濃い青になっている部分が「夜」、それ以外の部分が「昼」で、御覧の通り図の上方には「夜」の部分が掛からないエリアがあり、この範囲が「白夜」、逆に「昼」の部分が無いエリアが「極夜」、夏至の日にそれぞれの範囲に入る部分(破線で囲まれた明るい青の範囲)が「極圏」となります。また、上掲図には描き忘れたのですが、「冬至」「夏至」それぞれの(Geocentric な見方をすれば…)太陽の通り道が「回帰線」(英:Tropic …ほら、「トロピカル」という形容詞があるでしょう?)です。

我々は普段「メルカトル図法」による地図を見慣れていて、普段それを頭に浮かべて考えているうえ、地球という存在は我々人間からするとトテツもなくデッカイので忘れられがちというか、なかなか意識する事が無いですが、地球は(ほぼ)球形をして居るのであって、普段見慣れている地図はそれを無理やり平面に展開している、というのが実際のところなのですね。で、昼と夜の境目を(メルカトル図法によって)地図上に展開すると、この様な形になります。

…と、まあ、こんな感じで、札幌(19:18)より東京(19:00)の日没が早くなる理由、お解り頂けるでしょうか?御覧の通り、(北半球の)夏至の時期には北へ行く程、「日が長くなる」のが主な要因なワケですね。…この図だけじゃまだちょっと解り辛いでしょうかね…?

それは兎も角(!?)筆者はこの日、ああ、もう直ぐ今年も半分終わるんだなあ…と、なんだかちょっと物悲しいというか、まだ本格的な夏迄は間があるというのに、一年が峠を越えて終焉に向かって行くのだと、一抹の寂しさの様なものを覚えて仕舞うのです…皆さんは如何でしょうか?