● 超小型・手頃な価格の「ドローン」入門機 ⁉ FQ777-124 テストリポート

■ 序

昨今「ドローン」なるシロモノが持て囃されて居ります。 そもそも「ドローン」とは?と言う厳密な定義等は取り合えず置いておいて、 それらは4つ、或いはそれ以上のローターを持つRC「クアッド(マルチ)コプター」を指している場合が殆どです。

巷間兎に角「ドローン」と言えば、高度なハイビジョン/4K撮影が行える DJI Phantom や、 ○○十万円掛けて組み上げた、等と操縦者が自慢(?)する競技用ドローン等、 高価、域は先鋭的なモノに目が行きがちですが、 今やもっと安価で手軽なホビー向けの小型の製品が数多く出回って居ます。

そこで今回は、久々の「お買い物リポート」として、

ホビー向け「ドローン」の中から、

小型、安価で最も人気のありそうなこちら、

FQ777-124 Pocket drone

をピックアップし、リポートをお届けしたいと思います。

■ 「ドローン」は規制されている…⁉

その前に、一応法律面の事をザックリ押さえて置きましょう。

一頃「ドローン」による事故やイタズラが世間を賑わした事がありました。 それを受ける様に航空法の一部が改正され、 新たにドローン・ラジコン飛行機・ヘリコプター等の無人航空機の飛行ルールが導入されたワケです。

その詳細に付いては後述の参考リンク先でご確認頂くとして、 極大雑把にその要点をまとめると…

- この「規制」の対象は、機体本体とバッテリーの重量の合計が200g以上のドローン、ラジコン飛行機等(航空法第二条第二十二項及び航空法施行規則第五条の二)

- 空港周辺や地表・水面から高度150m以上の空域、国勢調査の結果による人口集中地区において飛行させる場合には予め国土交通大臣の許可が必要(航空法第百三十二条の一)

-

以下の原則禁止(国土交通大臣の承認を受ければ可能)

- 夜間の飛行

- 目視で監視出来ない範囲での飛行

- 祭礼、縁日、展示会その他人の多く集まる催し物が行われている場所の上空の飛行

…と、言った所です。

※参考リンク

で、肝心の本製品は、 後述の様に、正に「手のひらサイズの」非常に小さな機体ですので、 当然このルールの例外に該当します

ただ、公園・広場、屋内なら体育館やホール等の、他に人の居る場所等で遊ぶ場合には、 如何に小さな機体と雖も、人に当たったりしたらそれなりに怪我をして仕舞いますから、 キャッチボールやサッカーで遊ぶ程度には周囲に気を配る必要があるのは当然ですね!

■ 開封の儀!

今回は皆さんお馴染みAmazon での購入です。 裏にXM02と書かれて居るサイズの箱で送られて来ました。

fig. 01 梱包の様子

fig. 02 製品パッケージ(こちらは底面)

ご覧の通り、とても小さなパッケージです。 実測 150x90x48 [mm]と、いうサイズでした。 (商品情報に書かれて居るより若干大きめですね)

色はホワイトを選択しました。 特別理由は無いのですが…(筆者の購入時には)この色が一番安かったモノで… でもシンプルで精悍な感じがしてカッコ良くありませんか?

fig. 03 同梱物(USBケーブル除く)

fig. 04 こちらが付属の充電用USBケーブル

同梱物はこんな感じ(fig. 03 を撮影した時には充電用のUSBケーブルが入っている事に気づいて居ませんでした…)。 ところで、ここで気づいたのですが、 本製品、販売ページ等にはその名を「FQ777」とあるのですが、 パッケージにも説明書にもその様な名称は書かれていない様なのです…⁉ どう言う事なんでしょう? ブランド名らしき “SBEGO” = FQ777 と言う事なんでしょうか? …まあ、遊ぶ上では全くどうでも良い事ではありますが…

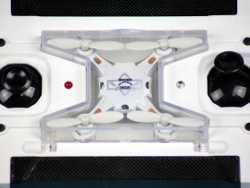

fig. 05 送信機表側に本体が格納出来る

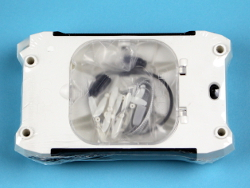

fig. 06 裏側にはスペアパーツ等が

送信機(トランスミッター)の様子を示します。 この通り、送信機の表側に本体がスッポリ収まります。 (但し、当然ながらローターブレードガードを着けたままでは入りません)

送信機裏側にはスペア用のローターブレードやブレードガード、ランディングスキッド等のパーツが収まっています。 また、この中に充電用のコネクタも納まって居ります(電池が直ぐ減りそうなので、未だにこちらで充電を試みた事はありません…) 上下の黒い部分に単3電池がそれぞれ2本ずつ、合計4本入ります。 尚、電池の交換等の際には+ドライバーが必要です。

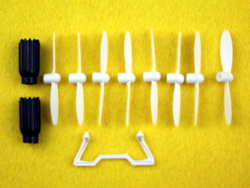

ローターブレードはスペアが8個入って居ます。 スキッドは3個入っていますから、一つは予備用という事になりますね。 ペアの黒い物体は、最初何だか判らなかったのですが、 これは送信機の替えレバーの様です。 元々着いているレバーはとても短いので細かい操作には向いて居ないでしょうから、 もし使ってみてやり難いと感じたらこちらと替えてみては如何でしょう? レバーは引っ張れば外れます。 なかなか抜けない様なら、回しながら引っ張ってみて下さい。

fig. 07 スペアパーツ。黒い物は替えのレバー

fig. 08 付属品を取り付けたところ

ブレードガード、ランディングスキッドを本体に組み付けるとこんな感じです。 そうそう、ブレードガードは面倒がらずにちゃんと着けた方が良いですよ! 特に始めたばかりの頃は、確実にどこかにぶつけると思いますので、 ブレードを折って仕舞う率が高いです。 実際筆者は1本壊して仕舞いました… もちろん、ガードを着けた上で飛ばして居たのですが… 着けていなかったら1本どころでは済まなかったでしょうね!

また、スキッドは兎に角外れ易いですが、 そのお陰で却って壊れ難くなって居るのではないでしょうか? 下手にガッチリ固定して仕舞わない方が良いかも知れません。

■ 充電

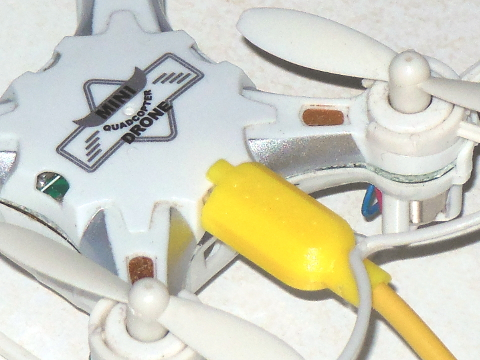

fig. 09 機体側の充電用コネクタ

さて、早速飛ばそうと充電の為付属の充電用ケーブルのコネクタを本体に挿そうとすると… あれ?キチンと奥まで入らないな…筆者の入手したモノがタマタマそうなのでしょうか…? 何しろ本体側の端子がか細いのでおっかなびっくりです…。

もしかしたら、メス(ケーブル側)端子が渋くて入らなかったりするのかな? と思って手元にあった一番細い(0.28mm)ステンレス針金を刺してみましたが、 これは細すぎるのか柔らかすぎるからか(出来ればピアノ線の方が良いかも知れません)なかなか上手く刺さってくれません…やっぱりちょっと渋くなってる? やっとこさ針金が通る事を確認、再び本体に挿し込んでみると…! 奥までシッカリと入ってくれました!

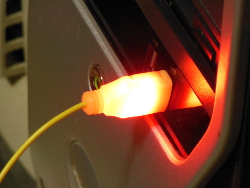

fig. 10 充電用ケーブルを挿したところ

fig. 11 充電中の様子

fig. 11 充電中の様子

USBコネクタをPC等に挿すと、内臓のLEDが赤く点灯します。 それが消えれば充電が完了!充電時間は実際計ってみたら12分くらいでした。 飛行時間は5~6分くらいですので、大体その倍(…)くらいと考えたら良さそうです。 では充電も完了した事なので飛ばしてみましょう!

■ さあ、飛ばしてみよう!

実際の飛行の様子は、 動いているのを見た方が早いと思いましたので、 以下に掲載するショートビデオを作ってみました。

今回商品が送られて来た、 Amazon の箱をヘリパッドとして利用しています。 この狭い範囲にキチンと降ろせる様に練習しよう、というワケです。

それに特に最初のうちは、絨毯や畳の様なところでは風に流された時(ヘリコプターは地面付近では自らのローターが巻き起こす風で流されたりするのです) スキッドが引っ掛かったりして思わぬ動きするので、 この様に平で滑らかなところ(別にダンボールでなくともフローリング等板の間でも良いでしょう。 但し、細かいながらも傷が付くかも知れませんので念の為…) で練習する方が良いと思います。

送信機(我が国では何故かこれを指して「プロポ」等と呼んでいるケースが多い様ですが…)はデフォルトで「Mode2」(左スロットル)となって居ります(海外ではこちらが主流らしいです)。 筆者はこちらが馴染みあるので、そのまま使っています(実機の感じに近いですしね)。 モードの切り替えは、電源を入れる際スロットルレバー(電動なのに「スロットル」と言うのは何だかヘンな表現ですが、 マニュアルにそうあるのでそれに従います)を中立にして押し込んでやります。(詳細はマニュアルでご確認下さい)

■ P.R.

以下、Mode2 の場合の説明です。 Mode1 ではこれが左右入れ替わり(送信機を180°回して…左右逆に持つ)ます。

左のレバーは前後でスロットル(このレバーは縦方向にはスプリングで真中に戻る様になって居ません) 左右でヨー軸回りの回転(ヘリコプターで言うアンチトルクペダル …飛行機のラダーペダル相当と考えて下さい)を制御します。

右のレバーはヘリコプターで言うサイクリック・ピッチ・コントロール相当となります。 尤も、この種のマルチコプターの場合はサイクリック・ピッチを制御する様な機構は無く、 それぞれのローターの回転数を調整して同様のコントロールを得るのですが… まあ、平たく言えば前後左右へ進むコントロール、と考えて下さい。

説明書に拠れば、このレバーをプッシュすると宙返りが出来るそうです。 然し、当方では未だにこれを試せずに居ます…ちょっと試せる場所が思い当たらないんですよね… 説明書には3m以上の高度で、と書かれて居ります。 何れ都合がつけば、この機能に付いてもフォローしたいと思います。

今一つ、筆者が未だ試せて居ない機能として、 「ワンキーリターン」があります。 これは本機の場合、左側レバー上右のボタンを押すだけで操縦者 (と、いうか送信機ですね)の元へ自動的に戻って来る、と言うスグレモノの機能です (但し幾つか条件がある様です)。

…実はこの機能については、ちょっとだけ試してみた事があるのですが… 結論だけ述べますと、これは十分広い場所で試すべき機能である、という事です… あくまで、機体が予想を超えて遠ざかって仕舞った場合等、緊急事態に使用する物だ、 くらいに考えた方がよさそうです。

冒頭で「ドローンの定義」云々と言う事に少々言及しましたが、 これらの機能を持つ本機ですから、 「ドローン」と呼ぶのに別段支障はなさそうですね。

尚、Mode1では右側(スロットル)レバーを左右に動かすとサイクリックLR、 左側を左右に動かすとヨーと、此処だけはMode2と変りません …これは、ワザワザMode1 を選択する様な方には説明の必要は無いかも知れませんね。

■ やっぱりちょっと難しい⁉ でも慣れてしまえば…

先ずは最初の一歩として、 兎に角真っ直ぐ上げ下ろしをやってみましょう。 …っと、やっぱり最初のうちはナカナカ思い通りには動いてくれませんねぇ…

路面の摩擦力を利用して走るRCカー等とは大分感覚が違いますから、 殊に流体を進む乗物(ボートなどはまだ近いかも)に馴染みの無い方は戸惑うかも知れませんね。

■ P.R.

先ずは、下手に移動しようとは思わないで、 1m程度の高さまで上がる→そのまま(出来るだけ)元の位置に着地、 を、十分慣れるまで練習してみましょう。 …と、言っても、最初のうちはそもそも真っ直ぐ上に上がってくれないかも知れません。

先述の通り、 地表付近ではローターが起こす風が地面で跳ね返ってそれに本体が流されて仕舞いますので、 初心者のうちは思い切ってモタモタしないで、サッサとある程度の高さまで上がって仕舞った方が良いです。 そうかと言って、余り急激にパワーを上げると、天井のあまり高くない屋内では、 天井や照明にぶつかって仕舞うかも知れません。 スロットルレバーを大体中立の位置辺りまでスッと動かしてやると上手く行くと思います。

どうしても前後左右何れかの方向に流れて仕舞う、 或いは本体が回転して仕舞うと言う場合はトリミングを行います。 Mode 2 の場合は右レバーの上/下にそれぞれ2つずつある黒い小さなボタンで前後/左右 の調整を、左レバーの下側2つのボタンで左右の回転の調整を行います。 これは、左右レバーを同時に右下に入れてやるとリセット出来ます。

と、暫く動かしていて気が付いたのですが、 筆者のモノがたまたまなのか、構造上の欠陥でもあるのかは判りませんが、 右レバーの左方向の動きがシブくなって居る様で、 大きく動かすと左に入ったまま戻らなくなる事がある様です。

どうなって居るのか、開けて診て見ようかな?とも思ったのですが、 まあ、まだ買ったばかりでもあるし、戻せなくなったりしたら困るので(このリポートもありますし)、 取り合えずそのままにして置く事にしました…そこまで、深刻な不具合でもなく、 このままでも何とかなりそうでしたのでね。

さて、真っ直ぐ上げて降ろすがある程度思い通りに出来るようになったら、 次はホバリングに挑戦してみましょう。 …だが、これがナカナカ難しい… 本機には高度を維持する機構の様なモノは付いて居りませんので、 スロットル…と言うかローターの回転数を手動で微調整するしかありません。

流石に完全に静止させるというのは至難の業だと思いますので、 取り合えず目的の高度よりやや高い位置まで上がって、 限りなくゆっくりと降りて行く…と言った感じの飛行法を試してみては如何でしょう?

■ ヘッドロックモード(デフォルト)とヘッドレスモード

ヘッドロックモードは要するに通常の状態です。 ドローン本体には前・後・左・右、決った方向があり、 コントロールレバーの方向と、本体の動きの間には絶対的な関係があります。 本気の場合は電源スイッチ・充電用コネクタのある側が「後ろ」となります。

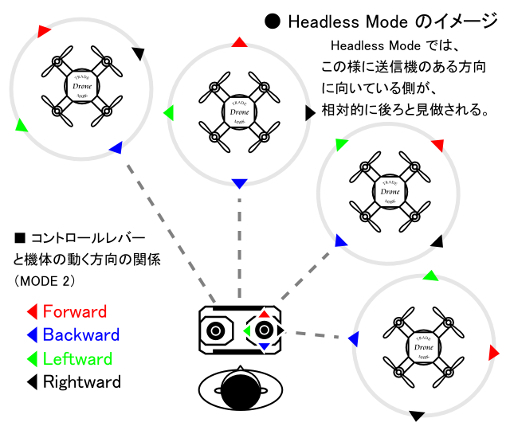

それに対してヘッドレスモードでは、 本体には文字通り特定の「頭」になる場所がありません。 相対的に送信機のある方向が「後」であると看做します。

一見すると、ヘッドレスモードの方が初心者向きじゃないか? とも思えるんですが…

操縦者から十分離れた場所で、常に正面に見て動かす限りは確かにそうなんですが、 例えば本機を狭い室内などで飛ばす際、 機体が流されて操縦者の横に回って来たりした時に混乱して仕舞うかも知れません(何を隠そう、 筆者は実際そうでした…)。 そもそも、送信機に近いところに居ると、場合によってはシステム自体が位置関係をキチンと把握出来ず、 混乱して仕舞う様です。 言葉だけでは解り辛いかも知れませんので、 図版を参照下さい。

と、いうワケで本稿では、 本当の初心者のウチは兎に角、ヘッドロックモードでの練習をお薦めします。 と、言うのも、この種のマルチコプターの場合、 そもそもどちらが前でなければならない、等と言う事は無い筈です。 ですから、ヘッドロックで操縦者が常に後ろ(本機の場合は青色のLEDが点灯している側です) を見る様な姿勢で移動させたところで特別支障は無い筈です。 どのミチ、超初心者のウチは自由自在に飛ばす事等出来ないのですから、 たとえたどたどしくとも、ヨー軸回りに機体を回転させて青LEDが正面に見える姿勢を保ちながら飛行出来る様、 しっかり練習しましょう。

それでは、ヘッドレスモードは一体どの様な場合に選択すべきモノなのでしょうか? …無論、絶対的な決まり事などありませんが、 例えばジンバルの様な機構を持たないカメラを搭載したドローンで、 機体を任意の方向に向けながら目視による写真・ビデオ撮影等を行いたい、 と言う場合等はこちらの方が都合が良いのでは無いでしょうか? (参考までに、説明書に拠れば、本製品にはカメラ内臓の124Cと言うバージョンもあるそうです)

ついでに言えば、 このモードはFPV(First Person View:要するにオンボードカメラをモニターしながら操縦する方法です)による操縦には当然ながら全く向かないですね。 意味が無いどころか、混乱するだけでしょう。

■ まとめ

先ず単刀直入に結論を述べますと、 本製品は「買い」です。 十分以上に遊べます…!

この種のおもちゃに触れるにつけ、 つくづく技術の進歩(主にIC・LSIの集積度や製法の進歩、低価格化等でしょうが)を感じますねぇ…。

無論、本機に備わっているのはドローンとして必要最低限の機能であり、 もっと高価な製品と比較して却って難しい面もあるでしょうが、 寧ろそれが良い「稽古」になるのでは無いでしょうか?

何と言っても2000円を割るリーズナブルさ(販売業者に拠ります)ですから、 誰でも気軽に「ドローン」体験が出来ますね。

また、似た様な小型ドローンが複数有る中、 本機をお薦めするポイントは、 その低価格もさる事ながら、互換品を含め、スペアパーツが数多く出回っている点です。 その事実からも、人気の程が窺えますね。

● 更なる飛躍の為に…!

本機で「ドローン」の何たるかに触れ、 「初心者」を卒業したならば、 更なる飛躍(ドローンだけに、ね)を目指しましょう!

こちらは、 フルHD~4K撮影対応のハイパフォーマンスモデルです! 2.7K対応の DJI PHANTOM 3 が今や5万円台! まだまだ十分以上に使えますよ!